Les Mérovingiens (481-751)

Il s'agit de la première dynastie royale de notre histoire.

Ses

origines

sont

en

partie

mythiques,

mais

des

historiens

pensent

qu'elle

se

serait

imposée

à

une

partie

des

Francs

dans

la

première

moitié

du

5ème

siècle.

Il

n'est

donc

pas

sûr

que

Mérovée

(412-457),

qui

donne

son

nom

à

la

lignée,

ait réellement existé, pas plus que son père supposé, Clodion (390-450).

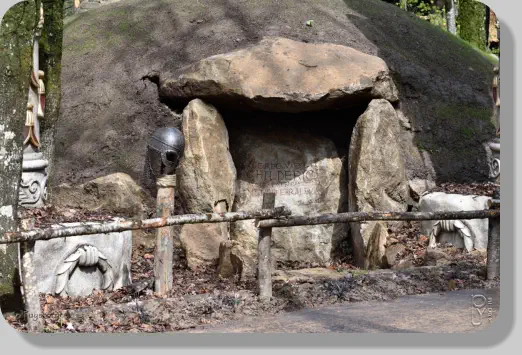

En

revanche

la

tombe

de

Childéric

(436-481),

père

de

Clovis

(466-511),

a

été

retrouvée au XVIIe siècle, près de Tournai.

Elle

montre

que

le

souverain,

tout

en

respectant

les

coutumes

germaniques,

se considère comme un dignitaire romain.

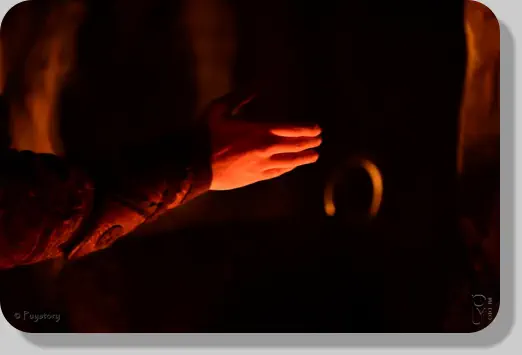

Sur

son

anneau

sigillaire,

il

porte

les

cheveux

longs

à

la

mode

barbare,

mais

il a revêtu le manteau des officiers supérieurs romains.

Les Carolingiens (751-987)

Ils

doivent

leur

nom

à

Charles

Martel

(688-741)

et

à

son

petit-fils

Charles

désigné comme le "Grand" : Carolus Magnus, Charlemagne (742-814).

À

l'origine,

il

s'agit

d'une

famille

d'Austrasie,

région

qui

s'étend

des

bouches

du Rhin à la Bavière.

Leur

prise

de

pouvoir,

en

751,

s'appuie

sur

le

prestige

de

leurs

grands

ancêtres

mais

aussi

sur

leurs

liens

étroits

avec

l'Église

et

leur

richesse

foncière.

le

14

février

842,

Charles

le

Chauve

(823-877)

et

son

frère,

Louis

le

Germanique

(806-876),

se

sont

alliés

en

se

prêtant

serment

dans

la

langue

de leurs troupes.

Le roman, ancêtre du français, et le tudesque, ancêtre de l'allemand.

À

Verdun,

pour

la

première

fois,

l'expression

Francia

occidentalis

remplace

le nom de Gallia.

Les Capétiens (987-1848).

C'est la dynastie qui a régné le plus longtemps sur la France.

D'abord

en

ligne

directe

d'Hugues

Capet

(939-996),

roi

en

987,

à

Charles

IV

le

Bel

(1294-1328

dernier

fils

de

Philippe

le

Bel)

mort

en

1328,

puis

avec

la

branche

des

Valois

directs,

issue

d'un

frère

de

Philippe

IV

le

Bel

(1268-

1314), de 1328 à 1498, et celle des Valois indirects, jusqu'en 1589.

Enfin

avec

celle

des

Bourbons,

d'Henri

IV

(1553-1610)

à

Louis

XVI

(1754-

1793).

La

dynastie

tire

son

nom

du

manteau

de

saint

Martin

(cappa)

que

le

premier

roi

de

la

lignée

possédait,

en

tant

qu'abbé

laïque

de

Saint-Martin

de

Tours (316-397).

Beaucoup de Capétiens reçurent des surnoms, en général après leur mort.

Certains sont très connus comme :

Philippe

Auguste

(Philippe

II),

surnommé

aussi

"Dieudonné","le

Conquérant", "le Magnanime" (1165-1223).

Philippe "le Bel" (Philippe IV) (1294-1328).

D'autres soulignent un aspect physique :

Louis VI "le Gros" (1081-1137), Philippe V "le Long" (1293-1322),

ou des traits de caractère :

Louis VIII "le Pacifique" (1187-1226),

Philippe III "le Hardi"(1245-1285),

Louis X "le Hutin" (le querelleur) (1289-1316),

Charles V "le Sage" (1338-1380),

Charles VI "l'Insensé" (1368-1422),

Louis XI "le Prudent" ou "l'universelle Aragne" (araignée) (1423-1483).

La France, l'une des plus anciennes nations d'Europe, a été façonnée par plusieurs dynasties royales qui se sont succédé au pouvoir pendant plus d'un millénaire.

Ces lignées de souverains ont non seulement dirigé le pays, mais ont également défini son identité culturelle, ses frontières et ses institutions.

Ce

document

explore

chronologiquement

les

principales

dynasties

qui

ont

régné

sur

la

France,

depuis

les

Mérovingiens

du

Ve

siècle

jusqu'aux

Bonaparte

du

XIXe

siècle,

en

examinant leur héritage et leur impact durable sur la formation de la nation française.

Les Mérovingiens (481-751)

Origines de la dynastie

La dynastie mérovingienne tire son nom de Mérovée, figure semi-légendaire considérée comme l'ancêtre de cette lignée.

Les Mérovingiens étaient issus des Francs saliens, un peuple germanique qui s'est établi dans le nord de la Gaule au Ve siècle.

Cette période marque la transition entre l'Antiquité tardive et le haut Moyen Âge, dans un contexte de déclin de l'Empire romain d'Occident.

Les Mérovingiens ont su profiter du vide de pouvoir laissé par Rome pour s'imposer comme nouvelle force politique dans la région.

Règne de Clovis

Clovis Ier (466-511) est considéré comme le véritable fondateur de la dynastie mérovingienne et, par extension, de la monarchie française.

Son règne marque un tournant décisif avec plusieurs événements majeurs.

Sa

conversion

au

christianisme

catholique

vers

496,

suite

à

la

bataille

de

Tolbiac,

lui

assure

le

soutien

de

l'Église

et

facilite

l'unification

des

populations

gallo-romaines

et

franques.

Par ses conquêtes militaires, Clovis parvient à réunir sous son autorité la majeure partie de la Gaule, établissant sa capitale à Paris.

Il promulgue également la loi salique, un code juridique qui influencera profondément le droit de succession en France.

Déclin et chute

Après la mort de Clovis, le royaume est partagé entre ses fils, selon la tradition franque.

Cette pratique de division territoriale s'est perpétuée, affaiblissant progressivement l'autorité centrale.

La

période

des

"rois

fainéants"

au

VIIe

siècle

marque

l'apogée

de

ce

déclin,

avec

des

souverains

de

plus

en

plus

effacés

face

à

la

montée

en

puissance

des

maires

du

palais,

administrateurs devenus les véritables détenteurs du pouvoir.

Charles Martel, maire du palais d'Austrasie, célèbre pour sa victoire contre les Arabes à Poitiers en 732, incarne cette transition du pouvoir.

Son fils, Pépin le Bref, mettra fin à la dynastie mérovingienne en 751 en déposant le dernier roi Childéric III avec la bénédiction papale.

Les Carolingiens (751-987)

La

dynastie

carolingienne,

qui

tire

son

nom

de

son

membre

le

plus

illustre,

Charlemagne

(Charles

le

Grand),

marque

une

période

de

renaissance

culturelle

et

d'expansion

territoriale sans précédent dans l'histoire de la France médiévale.

Cette lignée royale gouvernera la France et une grande partie de l'Europe occidentale pendant plus de deux siècles.

Ascension de Pépin le Bref (751-768)

Fils de Charles Martel, Pépin le Bref concrétise l'ascension politique de sa famille en se faisant élire roi des Francs en 751 avec l'approbation du pape Zacharie.

Cette

transition

marque

le

début

officiel

de

la

dynastie

carolingienne.

Pour

légitimer

son

pouvoir,

Pépin

se

fait

sacrer

selon

un

rituel

qui

deviendra

une

tradition

fondamentale

de

la monarchie française.

Il établit une alliance durable avec la papauté, intervenant militairement en Italie pour protéger les États pontificaux contre les Lombards.

Sur le plan intérieur, il renforce l'administration du royaume et étend son territoire en soumettant l'Aquitaine.

L'empire de Charlemagne (768-814)

Charlemagne, fils de Pépin, porte la dynastie à son apogée.

Son règne représente un âge d'or politique, militaire et culturel.

Par ses campagnes militaires, il étend considérablement le territoire franc, englobant la majeure partie de l'Europe occidentale.

Son

couronnement

comme

empereur

d'Occident

par

le

pape

Léon

III

le

jour

de

Noël

800

à

Rome

symbolise

la

restauration

de

l'Empire

romain

et

la

fusion

des

traditions

romaines et germaniques.

Architecte d'une véritable renaissance intellectuelle, Charlemagne attire à sa cour les plus grands savants de son temps, comme Alcuin, et fonde des écoles dans tout l'empire.

Son système administratif, basé sur les comtes et les missi dominici, constitue une innovation importante dans l'organisation de l'État médiéval.

Fragmentation de l'empire carolingien

Après la mort de Charlemagne, son fils Louis le Pieux (814-840) ne parvient pas à maintenir l'unité de l'immense empire.

Les rivalités entre ses propres fils conduisent au Traité de Verdun (843), qui divise l'empire en trois parts :

la Francia Occidentalis (future France) attribuée à Charles le Chauve, la Francia Media à Lothaire, et la Francia Orientalis (future Allemagne) à Louis le Germanique.

Cette division établit les premières frontières de ce qui deviendra la France.

Les derniers Carolingiens luttent contre les invasions vikings et la montée en puissance des grands feudataires.

La dynastie s'éteint avec Louis V en 987, ouvrant la voie à l'élection d'Hugues Capet et à une nouvelle dynastie.

Les Capétiens directs (987-1328)

Élection d'Hugues Capet

En 987, à la mort du dernier roi carolingien Louis V, les grands seigneurs du royaume élisent Hugues Capet comme roi, fondant ainsi la dynastie capétienne.

Descendant des Robertiens, Hugues était déjà comte de Paris et duc des Francs.

Son élection marque un tournant crucial dans l'histoire de France, établissant une continuité dynastique qui durera jusqu'en 1328.

Initialement, le pouvoir d'Hugues est limité, son autorité directe ne s'étendant guère au-delà de l'Île-de-France.

Face aux puissants vassaux comme les comtes de Flandre ou les ducs de Normandie, il doit constamment affirmer sa légitimité.

Pour

assurer

la

continuité

dynastique,

Hugues

introduit

la

pratique

de

faire

sacrer

son

fils

aîné

de

son

vivant,

établissant

ainsi

le

principe

d'hérédité

qui

remplacera

progressivement l'élection royale.

Consolidation du pouvoir royal

Les premiers Capétiens travaillent méthodiquement à renforcer l'autorité royale face aux grands feudataires.

Philippe Ier (1060-1108) et Louis VI le Gros (1108-1137) luttent contre les seigneurs brigands qui menacent l'ordre dans le domaine royal.

Louis VI établit les premières institutions administratives royales et s'appuie sur l'Église pour étendre son influence.

Son

fils,

Louis

VII

(1137-1180),

malgré

l'échec

de

la

deuxième

croisade

et

son

divorce

d'avec

Aliénor

d'Aquitaine

(qui

entraîne

la

perte

de

vastes

territoires

au

profit

des

Plantagenêts), parvient à maintenir le prestige de la couronne.

Cette

période

voit

également

l'émergence

de

Paris

comme

centre

politique

et

intellectuel

du

royaume,

avec

la

fondation

de

l'Université

de

Paris

et

le

début

de

la

construction

de

Notre-Dame.

Grands rois capétiens

Philippe II Auguste (1180-1223) marque un tournant décisif dans la consolidation du pouvoir royal.

Par sa victoire à Bouvines (1214) contre une coalition anglo-germanique, il affirme la puissance militaire française.

Il récupère une grande partie des fiefs français des Plantagenêts et triple la superficie du domaine royal.

Philippe

Auguste

modernise

aussi

l'administration

en

instituant

les

baillis

et

les

sénéchaux.

Saint

Louis

(Louis

IX,

1226-1270),

figure

emblématique

de

la

royauté

médiévale,

renforce le prestige moral de la monarchie par sa piété et sa justice.

Il

établit

le

Parlement

de

Paris

comme

cour

suprême

et

stabilise

la

monnaie

royale.

Philippe

IV

le

Bel

(1285-1314)

poursuit

la

centralisation

du

royaume,

affrontant

la

papauté

(conflit qui mène au "soufflet d'Anagni" et à l'installation des papes à Avignon) et détruisant l'ordre des Templiers.

La dynastie des Capétiens directs s'éteint en 1328 avec la mort de Charles IV sans héritier mâle.

La dynastie des Valois (1328-1589)

La dynastie des Valois, branche cadette des Capétiens, accède au trône de France en 1328 avec Philippe VI, cousin des derniers Capétiens directs.

Cette lignée royale gouvernera la France pendant plus de deux siècles et demi, à travers des périodes tumultueuses qui façonneront profondément l'identité nationale française.

La Guerre de Cent Ans

L'avènement des Valois est immédiatement contesté par Édouard III d'Angleterre, petit-fils de Philippe le Bel par sa mère, qui revendique la couronne française.

Ce conflit dynastique déclenche la Guerre de Cent Ans (1337-1453), conflit entrecoupé de trêves qui oppose les royaumes de France et d'Angleterre.

Les premières décennies sont désastreuses pour la France, avec les défaites de Crécy (1346) et Poitiers (1356), où le roi Jean II le Bon est capturé.

Le traité de Brétigny (1360) cède d'importants territoires aux Anglais. Sous Charles V le Sage (1364-1380), la France se redresse grâce aux stratégies du connétable Du Guesclin.

Le

règne

de

Charles

VI

(1380-1422),

marqué

par

la

folie

du

roi,

voit

une

nouvelle

phase

de

désastres,

culminant

avec

la

défaite

d'Azincourt

(1415)

et

le

traité

de

Troyes

(1420)

qui

déshérite le dauphin.

L'intervention

de

Jeanne

d'Arc

en

1429

permet

le

sacre

de

Charles

VII

à

Reims,

amorçant

le

redressement

français

qui

s'achève

par

la

victoire

finale

et

l'expulsion

des

Anglais

du

territoire français en 1453.

La Renaissance française

Après les épreuves de la Guerre de Cent Ans, la France connaît sous les derniers Valois une remarquable renaissance culturelle.

Louis XII (1498-1515) et surtout François Ier (1515-1547) favorisent l'introduction des idées et des arts italiens en France.

François

Ier,

véritable

"roi-chevalier"

et

mécène,

invite

à

sa

cour

des

artistes

italiens

comme

Léonard

de

Vinci

et

lance

d'ambitieux

projets

architecturaux

comme

le

château

de

Chambord.

Il fonde le Collège de France et développe la bibliothèque royale.

Cette période voit l'émergence d'une architecture spécifiquement française, mêlant traditions gothiques et innovations italiennes.

C'est également l'âge d'or de la poésie avec la Pléiade et des écrivains comme Rabelais et Montaigne.

L'imprimerie se développe, privilégiant la diffusion des idées humanistes.

La langue française s'enrichit et commence à supplanter le latin dans les actes officiels avec l'ordonnance de Villers-Cotterêts (1539).

Les Guerres de Religion

La seconde moitié du XVIe siècle est marquée par les guerres de Religion qui déchirent le royaume.

La propagation des idées protestantes en France, particulièrement le calvinisme, crée des tensions croissantes.

Sous

Henri

II

(1547-1559),

puis

sous

ses

fils

François

II

(1559-1560),

Charles

IX

(1560-1574)

et

Henri

III

(1574-1589),

le

royaume

est

divisé

entre

catholiques

et

protestants

(huguenots).

La régence de Catherine de Médicis tente en vain une politique de conciliation.

Le massacre de la Saint-Barthélemy (1572) marque l'apogée de la violence religieuse.

Ces conflits sont aussi des luttes de pouvoir entre grandes familles nobles comme les Guise (catholiques) et les Bourbon-Condé (protestants).

La

situation

se

complique

encore

quand

Henri

de

Navarre,

protestant

de

la

maison

de

Bourbon,

devient

l'héritier

légitime

du

trône

après

la

mort

du

dernier

fils

de

Catherine

de

Médicis.

L'assassinat d'Henri III en 1589 met fin à la dynastie des Valois et ouvre une nouvelle crise successorale.

Les Bourbons (1589-1792, 1814-1830)

Règne d'Henri IV (1589-1610)

Premier roi Bourbon, Henri IV doit d'abord conquérir son royaume face à la Ligue catholique qui refuse de reconnaître un souverain protestant.

Sa conversion au catholicisme en 1593 ("Paris vaut bien une messe") lui permet d'être sacré à Chartres en 1594.

L'Édit de Nantes (1598) met fin aux guerres de Religion en accordant la liberté de culte aux protestants dans certaines limites.

Henri IV et son ministre Sully œuvrent ensuite à la reconstruction du royaume, développant l'économie, l'agriculture ("poule au pot") et les infrastructures.

Sa politique de tolérance et de réconciliation nationale pose les bases d'un État moderne et centralisé.

Apogée sous Louis XIV (1643-1715)

Après la régence d'Anne d'Autriche et le ministère de Mazarin, Louis XIV assume personnellement le pouvoir en 1661, développant la monarchie absolue à son apogée.

Le "Roi-Soleil" centralise l'administration, renforce l'armée et fait de la France la première puissance européenne.

Son

règne

est

marqué

par

des

guerres

quasi

continues

qui

agrandissent

le

territoire,

une

politique

économique

mercantiliste

sous

Colbert,

et

un

rayonnement

culturel

sans

précédent.

La construction du château de Versailles symbolise ce prestige.

La révocation de l'Édit de Nantes (1685) provoque cependant l'exode de nombreux protestants et affaiblit l'économie.

Déclin et chute (1715-1792)

Sous Louis XV (1715-1774), malgré une politique étrangère désastreuse (perte des colonies d'Amérique du Nord), la France connaît un développement économique et intellectuel.

C'est le Siècle des lumières, avec des philosophes comme Montesquieu, Voltaire et Rousseau qui critiquent l'absolutisme.

Louis XVI (1774-1792), malgré des tentatives de réformes, ne parvient pas à résoudre la crise financière aggravée par l'aide à l'indépendance américaine.

Face à la résistance des privilégiés, il convoque les États généraux en 1789, déclenchant la Révolution française qui abolit la monarchie absolue, puis exécute le roi en 1793.

Restauration (1814-1830)

Après

la

chute

de

Napoléon,

les

Bourbons

reviennent

au

pouvoir

avec

Louis

XVIII,

qui

accepte

une

monarchie

constitutionnelle

(Charte

de

1814).

Son

frère

Charles

X

(1824-

1830) tente de restaurer l'absolutisme, provoquant la révolution de juillet 1830 qui le renverse au profit de Louis-Philippe d'Orléans, issu d'une branche cadette.

Cette "révolution bourgeoise" marque la fin définitive de la dynastie des Bourbons en France, même si elle continue à régner en Espagne.

Les Bonaparte : Premier et Second Empire (1804-1814, 1852-1870)

La dynastie des Bonaparte représente une parenthèse impériale dans l'histoire des régimes politiques français.

Issue

de

la

Révolution

française

et

des

guerres

qui

l'ont

suivie,

cette

famille

corse

a

dominé

la

scène

politique

française

pendant

deux

périodes

distinctes

au

XIXe

siècle,

apportant des transformations profondes à la société française.

Napoléon

Bonaparte,

général

victorieux

des

armées

révolutionnaires,

s'empare

progressivement

du

pouvoir

:

d'abord

comme

Premier

Consul

(1799)

puis

comme

Empereur

des

Français sous le nom de Napoléon Ier (1804-1814).

Son règne est marqué par des conquêtes militaires qui étendent l'influence française sur presque toute l'Europe continentale.

Sur le plan intérieur, Napoléon consolide les acquis de la Révolution tout en mettant fin à ses excès.

Il

réorganise

l'administration

avec

la

création

des

préfets,

stabilise

les

finances

avec

la

fondation

de

la

Banque

de

France,

et

surtout

promulgue

le

Code

civil

qui

unifie

et

modernise le droit français.

L'Empire napoléonien diffuse à travers l'Europe les principes révolutionnaires français : égalité devant la loi, fin des privilèges féodaux, mérite individuel.

Après

la

chute

de

Napoléon

et

la

période

de

la

Restauration

et

de

la

Monarchie

de

Juillet,

son

neveu

Louis-Napoléon

Bonaparte

parvient

au

pouvoir

comme

président

de

la

IIe

République (1848), puis s'empare du pouvoir par un coup d'État (1851) et se proclame Empereur sous le nom de Napoléon III.

Le Second Empire (1852-1870) est une période de modernisation économique et d'industrialisation accélérée de la France.

De grands travaux transforment Paris sous la direction du baron Haussmann.

La politique extérieure est d'abord prestigieuse (guerre de Crimée), puis connaît des échecs (expédition du Mexique).

La défaite contre la Prusse à Sedan en 1870 entraîne la chute du régime et la capture de l'empereur.

La

dynastie

bonapartiste

s'éteint

politiquement

avec

la

mort

du

Prince

impérial

en

1879,

bien

que

des

prétendants

continuent

à

revendiquer

l'héritage

napoléonien

jusqu'au

XXe

siècle.

Héritage et impact des dynasties françaises

L'évolution monarchique française a façonné un État puissamment centralisé, passant des rois mérovingiens itinérants à l'absolutisme de Versailles.

Cette

transformation

s'est

manifestée

par

le

développement

progressif

d'institutions

administratives

sophistiquées,

depuis

le

Parlement

de

Paris

au

XIIIe

siècle

jusqu'au

système

complexe de conseils sous Louis XIV, formant l'ossature de l'État français actuel.

Culturellement,

chaque

époque

dynastique

a

correspondu

à

des

mouvements

artistiques

distincts:

art

roman

sous

les

premiers

Capétiens,

gothique

sous

Saint

Louis,

Renaissance

sous les Valois, classicisme sous Louis XIV et style Empire sous Napoléon.

Le mécénat royal a favorisé l'essor des cathédrales, palais, universités et l'influence du français comme langue de prestige.

Bien

que

républicaine

aujourd'hui,

la

France

porte

l'empreinte

indélébile

de

son

passé

monarchique

:

cathédrales

gothiques,

châteaux

de

la

Loire,

Versailles,

réseau

centralisé

autour de Paris, Code civil napoléonien et organisation en départements.

La

conception

française

de

l'État

culturel

et

sa

vision

civilisatrice

trouvent

leurs

racines

dans

cette

longue

histoire

dynastique

qui,

malgré

les

ruptures

révolutionnaires,

continue

de façonner la France moderne.